11月は児童虐待防止月間です。令和元年6月に児童福祉法などの改正が行われ、体罰が許されないことが法定化されました。子どもへの虐待は、他人との信頼関係をうまく築けない、自己肯定感が低下するなど、人格形成に大きな影響を及ぼすと言われています。躾のためと思ってする行為でも、子どもに何らかの苦痛を引き起こすことや不快感を意図的にもたらす行為は、どんなに軽いものであっても体罰となり、法律で禁止されています。広報まつどでは、自覚しにくい虐待の例として以下の4点をあげています。

①3回言っても言うことを聞かないため、しつけとして子どもをたたく。(身体的虐待)

②子どもの目の前で夫婦喧嘩をする。(心理的虐待)

③子どもが寝てしまっているので、車の中に置いていく。(ネグレクト)

④子どもが家族などの世話をするために生活に支障が出ている。(心理的虐待・ネグレクト)

では、どうすれば体罰によらない子育てができるのでしょうか。文部科学省から出されている冊子の中に対処方法が示されています。その中から3点をあげさせていただきます。

①子どもの状況に応じて、身の回りの環境を整える。

「触っちゃダメ」と叱らないでよい環境づくりを心掛けることが、大切です。子どもが困った行動をとるのは、子ども自身がどうしたらよいかわからない場合があります。子どもが自分でできるように丁寧に教えながら環境を整えていく必要があります。

②注意の方向を変える。

時間的に可能なら、待つのも一つです。難しければ場面を切り替える(例えば外に出で散歩するとか)ことで注意の方向を変えるといいそうです。

③肯定する形でわかりやすく話す。

子どもに伝えるときは、何をどうするべきか具体的に穏やかに近くによって、落ち着いた声で伝えると効果が上がります。時には一緒にやり方を示したり、教えたりすることが大切です。

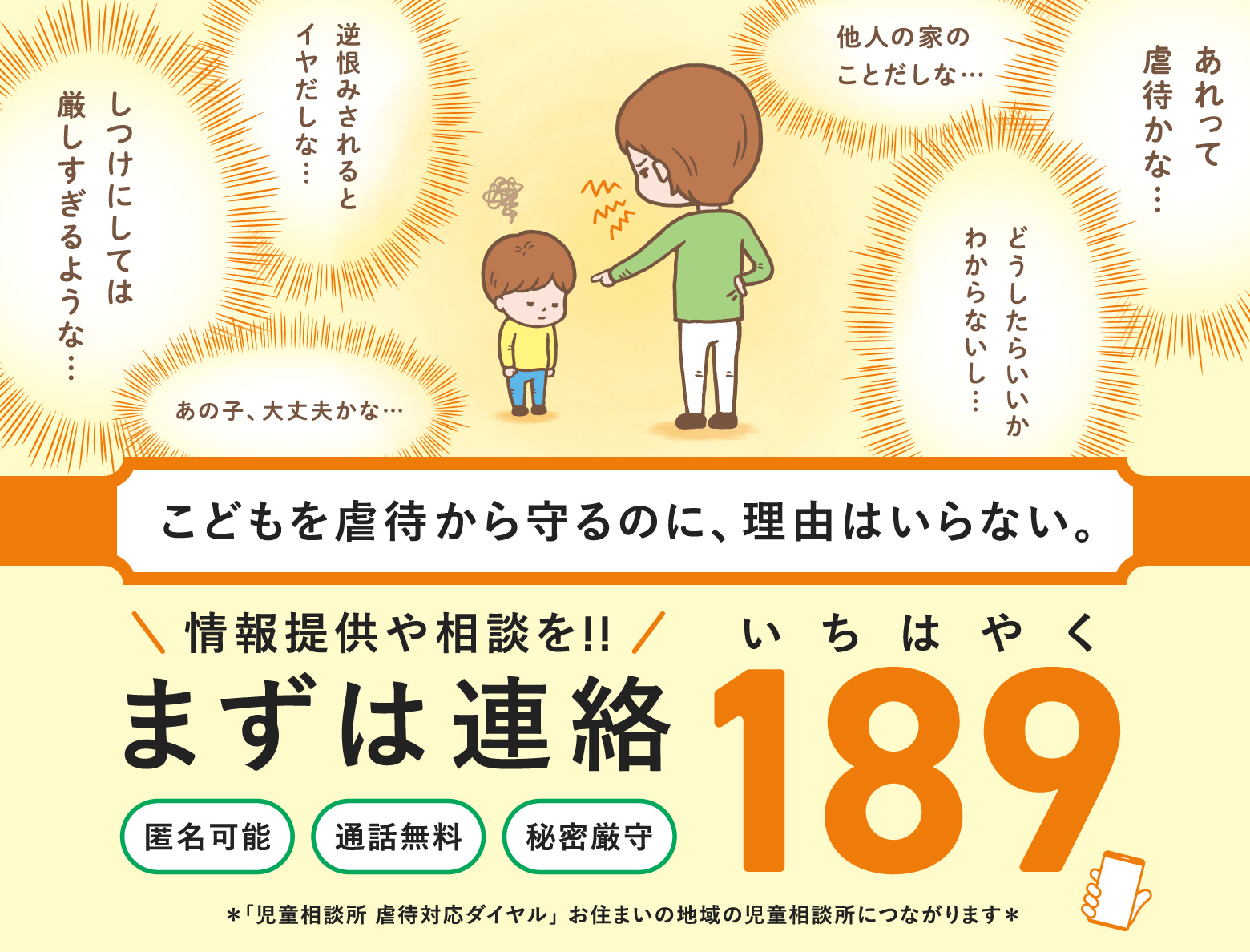

児童虐待の対応の基本は、「一人で抱え込まない」「疑わしきは通告と連携」です。通告することは、子どもを虐待から守る支援を開始するための手続きとされています。松戸市では「こども家庭相談センター」、千葉県では「児童相談所」が窓口となっております。適切な支援につながるよう社会全体でサポートし、体罰によらない子育てをして子どもたちが健やかに成長できるような世の中にしたいものです。

.jpg)